Per l’edizione 2015 la Giuria, composta da Francesco Dal Co (Dipartimento di Architettura, Università di Venezia), Juan Jose Lahuerta (ETSAB, Barcellona, Spagna), Werner Oechslin (ETH Zurigo, Svizzera), Cino Zucchi (Dipartimento di Architettura, Università di Milano), Vincenzo Pavan (Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara) ha valutato 31 opere architettoniche, realizzate degli ultimi due- tre anni in diciotto diversi Paesi.

Dopo un'approfondita analisi e un'ampia discussione, sono state selezionate le seguenti opere che, per qualità architettonica, uso espressivo dei materiali lapidei e disegno tipologico, sono state ritenute rappresentative di un panorama chiaro e significativo delle migliori realizzazioni a livello internazionale.

OPERE VINCITRICI

EMRE AROLAT ARCHITECTS

Sancaklar Mosque

Istanbul, Turchia, 2012 ©Cemal Emden

La moschea di Sancaklar è situata all’interno di un parco nel quartiere di Buyukcekmece, alla periferia di Istanbul. L’area definisce il limite tra il paesaggio costruito e quello naturale: questa situazione ha determinato l’impostazione del progetto stesso, concepito come un prolungamento topografico del paesaggio. L’edificio infatti è stato concepito come uno spazio ipogeo, dove gli unici elementi visibili sono il minareto, una stele verticale che segnala la presenza della moschea e il muro di cinta che separa il silenzio del parco dal rumore della strada che lambisce l’area di progetto. L’edificio vero e proprio invece, costituito dalla sala di preghiera e dagli ambienti accessori, è posto tra le pieghe del terreno, coperto da una grande tettoia da cui parte il percorso che accompagna i fedeli verso lo spazio interno. Anche la gradinata che scende verso la sala di preghiera segue la morfologia tellurica del progetto: gradini di pietra separati da fasce di erba diventano infatti le curve di livello di una topografia artificiale.

L’interno della moschea ricorda una grotta, nella quale il silenzio dello spazioè interrotto solamente dalle fessure e dalle fratture della parete lungo la Qibla, che non distraggono il fedele, ma per contrasto luminoso gli ricordano la presenza divina. L’elemento che rende il progetto parte del paesaggio è la scelta del materiale e la sua posa in opera: la pietra locale infatti è stata utilizzata nella sua forma più rustica, in elementi semplici che ricordano le costruzioni rurali ma che disposti lungo le linee del progetto ne indicano chiaramente l’attualità.

DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS

Museo Jumex - Città del Messico, Messico

©Simon Menges

©Simon Menges

Il Museo Jumex si trova nella zona di Polanco, a Città del Messico, e ospita parte di una delle più grandi collezioni private d’arte contemporanea dell’America Latina. L’area di progetto è situata in una parte della città delimitata da arterie di grande traffico, dalla stazione ferroviaria di Ferrocarril de Cuernavaca ed è circondato da edifici commerciali.

La peculiarità dell’ambiente circostante fortemente urbanizzato, nel quale mancavano del tutto suggestioni naturalistiche, ha suggerito l’elemento caratterizzante l’edificio: la copertura a shed che ci ricorda come anche il mondo artificiale dell’industria possa diventare un riferimento progettuale. L’edificio si sviluppa su cinque piani: al piano terra sono ospitati il bookshop, le biglietterie, i servizi e tutti gli ambienti accessori per lo svolgimento delle attività didattiche. I quattro piani superiori invece ospitano tutte le mostre temporanee e parte delle collezioni permanenti. ©Simon Menges

©Simon Menges

Gli ambienti sono stati pensati in modo da garantire la maggiore flessibilità possibile in relazione alle diverse esigenze espositive e sono predisposti per ospitare indifferentemente mostre, seminari, convegni o performace artistiche, assecondando la volontà della Fondazione di realizzare un polo culturale aperto a tutti, dalla comunità locale ai turisti, dagli accademici internazionali ai cultori dell’arte. La necessità di sottolineare la funzione di monumento dell’edificio – anche se aperto ad una dimensione ‘sociale’ – ha consigliato l’utilizzo di grandi lastre in travertino di Xalapa che disegnano con rigorosa geometria le facciate. Il rivestimento litico non vuole essere una omogena placcatura impermeabile all’esterno, ma si apre in corrispondenza della loggia belvedere del primo piano, sottolineando il contrasto netto tra il vuoto e la compattezza dei piani superiori destinati a galleria.

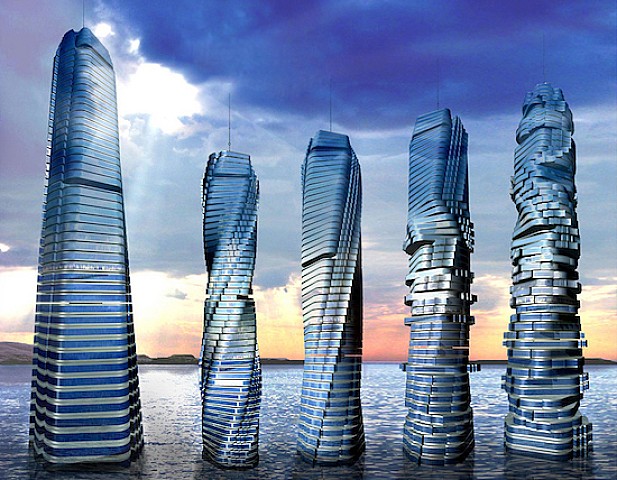

MAX DUDLER + ATELIER WWEdifici a torre in Hagenholzstraße - Zurigo, Svizzera, 2013

©Stefan Muller

©Stefan Muller

Tra i vari progetti e realizzazioni della “Zurigo Metropolitana”, del Zurich- West e del Zurich- Nord, il gruppo di edifici della Hagenholzstraße di Max Dudler è tra i pochissimi interventi a manifestare una chiara espressione urbanistica, attraverso la forma e la tipologia urbana. La forma razionale del blocco urbano ricorda i concetti che avevano guidato il tentativo di creare una nuova idea di architettura della grande città, fondata sull’immagine di astrazione e rigore e dove il modello di riferimento sono le architettura per la Großstadt Architektur di Hilberseimer. L’utilizzo di una struttura logica denunciata dalla scelta di una pianta geometricamente chiara e da una rinuncia all’ornamento, rimanda ai progetti berlinesi elaborati dalla Nuova Oggettività e ripresi nella stagione americana di Mies van der Rohe.

Tuttavia il progetto evita di cadere nella ripetitività ossessiva della griglia geometrica e nell’astrazione dei materiali industriali, che aveva reso inattuabili i progetti berlinesi degli anni ’20. In primo luogo viene abbandonato il volume parallelepipedo in favore di una composizione articolata di volumi stereometrici che disegnano un paesaggio urbano vario. In secondo luogo la composizione delle facciate è giocata sul modulo verticale più che sul quadrato e la variazione del passo della griglia viene utilizzata per segnalare il basamento dell’edificio.Un ruolo non affatto secondario è svolto dal materiale: il rivestimento in pietra infatti viene trattato come un materiale industriale la cui artificiosità è sottilmente messa in dubbio dalle venature della materia, mentre la forma archetipica della pietra, in quanto blocco tagliato e cubo geometrico, sembra determinare in modo lineare e diretto la composizione architettonica, dal dettaglio alla figura completa.

HENEGAN PENG ARCHITECTS

Giant’s Causeway Center - Antrim, Irlanda del Nord

©Marie-Louise Halpenny

©Marie-Louise Halpenny

©Hufton + Crow

Il Giant's Causeway si trova ad un paio di chilometri da Bushmills ed è parte della concrezione basaltica esagonale che caratterizza la costa dell’Irlanda del Nord. Il sito è un’importante meta turistica che nel corso degli ultimi decenni ha visto crescere rapidamente il numero di visitatori. Il grande afflusso ha richiesto il progetto di un nuovo centro per visitatori che non turbasse il paesaggio della scogliera e delle distese verdi che la circondano.

Per questo motivo l’intervento è accuratamente scolpito in questo paesaggio ed è visibile dall’entroterra, ma, man mano che ci si avvicina alla costa, tende a scomparire. Il complesso è stato realizzato come due pieghe nel paesaggio: una in direzione nord rivela l’artificialità della costruzione, mentre la seconda sottrae dalla vista il parcheggio. Le due parti del progetto sono attraversate da una rampa che conduce al crinale sulla costa.Internamente l’edificio può essere inteso come una serie di gradini collegati da rampe, chiaro riferimento alla scogliera. Questi elementi permettono l’articolazione delle differenti attività che si svolgono all’interno degli edifici, seguendo un percorso fluido che contrasta volutamente con la regolarità dell’edificio. Questo percorso che attraversa l’edificio conduce in ultimo alla scogliera.

La forma dell’edificio è definita attraverso un’efficace reinterpretazione della natura litica del luogo: i prospetti – che sono i bordi delle pieghe – sono disegnati da elementi verticali di pietra che richiamano il paesaggio basaltico del sito. L’espressività architettonica e la qualità dello spazio interno è definita dall’intreccio delle colonne di pietra di basalto e le vetrate, dove i cambiamenti di trasparenza e opacità arricchiscono il percorso del visitatore.

PERRAUDIN ARCHITECTES

Massive Stone Social Housing - Cornebarrieu, Francia

L’utilizzo della pietra nell’architettura residenziale da sempre è associato alle classi più agiate: il palazzo del principe, come la chiesa e il municipio, emergevano dal tessuto di povere case realizzate con materiali più modesti. Il quartiere di edilizia sociale a Cornebarrieu (Tolosa) sembra contrastare questa secolare tradizione. La scelta di impiegare la pietra per questo tipo di residenza, associata a materiali industriali o comunque più modesti, è coerente con la filosofia progettuale di Perraudin. L’edificio per lui infatti non deve contenere la pietra, ma deve essere di pietra: non costosi rivestimenti decorativi ma sobrie ed economiche murature piene.

Il complesso è poi stato realizzato con un’attenzione all’economia e all’efficienza energetica. La scelta della pietra massiva, in questo caso blocchi di calcare di Beaulieu di spessore 0,4 metri, consente un risparmio del materiale: spessori sottili infatti avrebbero determinato lo scarto di gran parte del materiale a causa dei difetti della pietra. Allo stesso tempo l’utilizzo di blocchi massivi contribuisce a garantire una forte inerzia termica che, combinata con la ventilazione naturale e il raffrescamento portato dalle logge, consente di ottenere un grande comfort degli alloggi.Questo tipo di progetto ci ricorda – come afferma Perraudin – la contemporaneità della costruzione in pietra, anche in relazione ad alcuni temi che sembrano essere il campo privilegiato dei materiali industriali. La pietra massiva consente infatti una costruzione a secco, rapida e con un cantiere relativamente semplice, mentre le sue proprieta? fisiche permettono di affrontare questioni come il controllo climatico e l’efficienza energetica. Un altro aspetto assolutamente innovativo è la possibilità di riciclare i blocchi una volta che l’edificio ha esaurito la sua funzione, facendo vedere con occhi diversi la perennità della pietra.

PREMIO ALLA MEMORIA

ADALBERTO LIBERA

Unità di abitazione orizzontale nel quartiere Tuscolano - Roma, Italia, 1950- 1954

Adalberto Libera (Villa Lagarina, Trento 1903 – Roma 1963) è stato uno dei più originali protagonisti sulla scena dell’architettura italiana del Novecento. Noto internazionalmente per l’opera svolta durante gli anni Trenta, dopo la sua precoce adesione a una delle formazioni professionali più vivaci e attive in Italia alla fine del decennio precedente, il Gruppo7, Libera svolge una intensa e significativa attività dopo il 1945. Conciliando felicemente l’impegno professionale con l’attività di insegnante, Libera, dal 1947 circa, inizia a lavorare per l’INA Casa, l’istituto che tanto ha contribuito alla ricostruzione post- bellica dell’Italia e tante opportunità di lavoro ha offerto agli architetti formatisi negli anni del fascismo.

Il progetto per il quartiere Tuscolano a Roma, ovvero l’unità di abitazione orizzontale costruita tra il 1950 e il 1954, è il frutto migliore del lavoro svolto da Libera per INA Casa. Originale tentativo di fondere la tipologia dell’unità di abitazione con un tessuto di basse residenze di ispirazione mediterranea e nord-africana, il complesso del Tuscolano rappresenta un episodio di assoluto rilievo nella storia dell’architettura italiana del Novecento ed è un documento storico eloquente per comprendere come il nostro Paese affrontò l’opera della ricostruzione post- bellica.Nel complesso del Tuscolano il paradigma mediterraneo viene declinato in maniera da esprimere il dialogo tra modernità e tradizione. Da un lato infatti le coperture delle case e degli spazi comuni sono in cemento armato e seguono forme e spessori che concorrono a dichiararne la modernità. Dall’altro invece il recinto comune è un arcaico muro “alla romana”, realizzato in grossi blocchi sbozzati che ricorda invece una dimensione tattile da mantenere anche nella nuova architettura.